10th class NCERT/CBSE Science chapter-9-पाठगत प्रश्नों के हल || Heredity and Evolution

अध्याय-9

आनुवांशिकता एवं जैव विकास

प्रश्न-1. यदि एक ‘ लक्षण A’ अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10 प्रतिशत सदस्यों में पाया जाता है तथा ‘लक्षण B’ उसी समष्टि में 60 प्रतिशत जीवों में पाया जाता है ,तो कौनसा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा ।

उत्तर- ‘लक्षण B’ पहले उत्पन्न हुआ है क्योंकि यह अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि में 60 प्रतिशत जीवों में पाया जाता है अर्थात् समष्टि के अधिक सदस्यों में यह लक्षण पाया जाता है जबकि ‘ लक्षण A’ समष्टि के सिर्फ 10 प्रतिशत में ही पाया जाता है । अतः लक्षण ‘लक्षण B’ पहले उत्पन्न हुआ होगा ।

प्रश्न-2. विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है ।

उत्तर- विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से स्पीशीज का अस्तित्व बढ़ जाता है क्योंकि विभिन्नताओं से जंतुओं व पादपों में लाभदायक परिवर्तन होते है तथा विभिन्नताएँ जन्तु को बदले हुए वातावरण के प्रति अनुकूलित करने में सहायता हैं । उदाहरण के लिए ,उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की सम्भावना अधिक होती है ।

इसके साथ ही विभिन्नताएँ जन्तु को अस्तित्व के साथ संघर्ष में बेहतर बनाती है ।अतः विभिन्नताएँ जैव विकास का आधार है ।

प्रश्न-3. मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी व अप्रभावी होते है ।

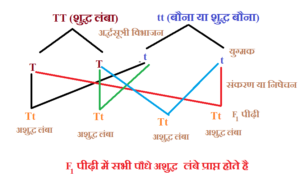

उत्तर- जब पौधों में एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण को ध्यान में रखकर उनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उसे एकल संकरण प्रयोग कहते है । उदाहरण के लिए शुद्ध लंबा व बौने पौधे के मध्य संकरण

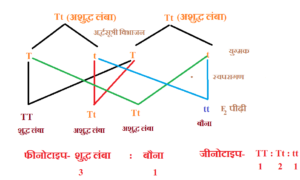

मेंडल ने जब मटर के शुद्ध लंबे (TT) व शुद्ध बौने (tt) पौधों के मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी (F1) में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए । और जब मेंडल ने प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागण होने दिया तो प्राप्त द्वितीय पीढ़ी (F2) में 75% पौधे लंबे व 25% पौधे बौने प्राप्त हुए । अतः लंबे व बौने पादपों का F2 पीढ़ी में अनुपात 3:1 के रूप में प्राप्त होता है । इससे उसे पता चला कि लक्षण प्रभावी व अप्रभावी होते है । प्रभावी कारक T , अप्रभावी कारक t को प्रकट नहीं होने देता ।

प्रश्न-4. मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते है ।

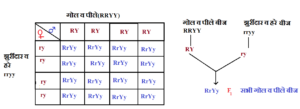

उत्तर- मेंडल ने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले भिन्न पौधों के मध्य संकरण कराया , इसे ही द्विसंकरण प्रयोग कहते है ।

उदाहरण – गोल व पीले बीज(RRYY) और झुर्रीदार व हरे(rryy) बीज वाले पौधे के मध्य संकरण

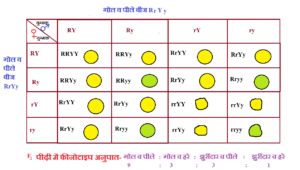

मेंडल ने जब गोल व पीले बीज (RRYY) और झुर्रीदार व हरे बीज (rryy) वाले पौधों के मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे गोल व पीले बीज (RrYy) वाले प्राप्त हुए । जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य स्वपरागण होने दिया तो प्राप्त द्वितीय पीढ़ी में चार प्रकार के संयोजन प्राप्त हुए जिसमें फीनोटाइपिक अनुपात निम्न है –

अतः इससे निष्कर्ष निकला कि द्वितीय पीढ़ी में लक्षणों का स्वतंत्र रूप से पृथक्करण होने के कारण प्रत्येक जोड़ी के विपर्यासी लक्षण दूसरी जोड़ी के विपर्यासी लक्षणों से स्वतंत्र व्यवहार करते है । इस कारण इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते है । इससे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते है ।

प्रश्न-5. एक ‘ A-रूधिर वर्ग ‘ वाला पुरूष एक स्त्री जिसका रूधिर वर्ग ‘ O ‘ है, से विवाह करता है । उनकी पुत्री का रूधिर वर्ग ‘ O ‘ है । क्या यह सूचना पर्याप्त है कि यदि आपसे कहा जाए कि कौनसा विकल्प लक्षण रूधिर वर्ग-A अथवा O प्रभावी लक्षण है । अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए ।

उत्तर- यह सूचना पर्याप्त नहीं है । रूधिर वर्ग का निर्धारण रूधिर में उपस्थित प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है । A-रूधिर वर्ग में ‘A’ प्रतिजन एवं ‘ b’ प्रतिरक्षी पाया जाता है ,जबकि रूधिर वर्ग ‘ O ‘ में कोई प्रतिजन नहीं होता है परन्तु ‘a’ एवं ‘b’ दोनों प्रतिरक्षी होते हैं ।

IA ,IB, तथा IO जीन प्रतिजन के लिए उत्तरदायी होते है । IA ,IB क्रमशः IO पर प्रभावी होते है । अगर A-रूधिर वर्ग वाले पुरूष की जीन संरचना IAIO तथा ‘O’ रूधिर वर्ग वाली स्त्री की जीन संरचना IOIO और यदि पुत्री पिता से IO जीन तथा माता से भी IO जीन प्राप्त करती है तब उसका रूधिर वर्ग ‘O’ होगा । इस आधार पर A प्रभावी होगा ।

प्रश्न-6. मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है ।

अथवा

लिंग गुणसूत्र क्या है । मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है ।

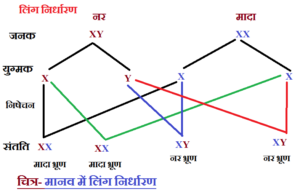

उत्तर – मानव में लिंग निर्धारण-

मानव में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते है जन्हें ऑटोसोम्स कहते है । लेकिन 23 वां जोड़ा नर में XY व मादा में XX होता है इसे ही लिंग गुणसूत्र कहते है ।

नर व मादा में युग्मकजनन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है । नर में X व Y युग्मक तथा मादा में केवल X युग्मक निर्मित होते है । नर के X युग्मक जब मादा के X युग्मक के साथ संलयित होते है तो मादा संतति का निर्माण होता है और जब नर के Y युग्मक मादा के X युग्मक के साथ संलयित होते है तो नर संतति का निर्माण होता है ।

अतः मानव में निषेचन के फलस्वरूप 50% मादा संतति व 50% नर संतति होने की संभावना होती है । इस प्रकार लिंग निर्धारण में नर Y गुणसूत्र या युग्मक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ।

प्रश्न-7. वे कौनसे विभिन्न तरीके हैं ,जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है ।

उत्तर- निम्न तरीके है जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है –

1. प्राकृतिक वरण (Natural Selection)

2. जीन विचलन (Genetic Drift)

3. खाद्य (Food)

प्रश्न-8.एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते है । क्यों ?

उत्तर- उपार्जित लक्षणों का प्रभाव केवल कायिक कोशिकाओं पर ही पड़ता है । इनका प्रभाव आनुवांशिक पदार्थ DNA पर नहीं पड़ता है । चूँकि आनुवांशिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन ही अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो सकते है । इसलिए उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते है ।

प्रश्न-9. बाघों की संख्या में कमी आनुवांशिकता के दृष्टिकोण से चिन्ता का विषय क्यों है ।

उत्तर- बाघों की संख्या में कमी आनुवांशिकता के दृष्टिकोण से चिन्ता का विषय है क्योंकि इनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है , जो यह दर्शाती है कि बाघ प्राकृतिक चयन में पिछड़ रहे है ,अर्थात् इनमें प्रकृति के अनुकूल परिवर्तन नहीं हो रहे है ,जिससे कि इनकी संख्या बढ़ सके । इनकी आबादी में जीन्स के सैट भी सीमित हैं । लैंगिक जनन के दौरान इनके लक्षणों में विभिन्नताएँ भी सीमित हो गई है । अतः इन बदलती है हुई परिस्थितियों में इनका जीवित रहना खतरनाक हो गया है ।

प्रश्न-10. वे कौनसे कारक है जो नई जाति के उद्भव में सहायक है ।

अथवा

नई जाति (स्पीशीज) के उद्भव में कौनसे कारक सहायक है । समझाइए ।

उत्तर- नई जाति (स्पीशीज) के उद्भव में निम्न कारक सहायक होते है –

i. प्राकृतिक वरण

ii. आनुवांशिक अपवहन

iii. दो उप समष्टियों का एक-दूसरे से भौगोलिक पृथक्करण । इसके कारण समष्टियों के सदस्य परस्पर प्रजनन नहीं कर पाते है ।

iv. लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप उत्पन्न परिवर्तन अर्थात् जननिक पृथक्करण ।

प्रश्न-11.क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है । क्यों या क्यों नहीं ।

उत्तर- भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता है क्योंकि न ही नई जीन का प्रवेश होता है और न ही नई स्पीशीज का निर्माण होता है । इससे थोड़ी से विभिन्नता आने की संभावना रहती है ।

प्रश्न-12. क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है । क्यों या क्यों नहीं ।

उत्तर- भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता है क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही कोशिका भाग लेती है इसलिए न तो जीन का विचलन (Genetic Drift) होता है और न ही जीन का प्रवाह (Gene Flow) होता है ।

प्रश्न-13. उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते है ।

उत्तर- मेढ़क, छिपकली ,पक्षी एवं घोड़े के अग्र पादों की मूलभूत संरचना समान है तथा इनके अग्र पाद में पाई जाने वाली अस्थियाँ भी समान हैं जबकि ये अलग स्पीशीज के प्राणी हैं । लेकिन उक्त प्राणियों के अग्र पादों का कार्य अलग-अलग है । इससे सिद्ध होता है कि इन प्राणियों की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई है तथा यह अलग-अलग स्पीशीज के होते हुए भी समानता प्रदर्शित करते है ,जो कि दो स्पीशीज के विकासीय संबंध का निर्धारण करते है ।

प्रश्न-14. क्या एक तितली तथा चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है । क्यों अथवा क्यों नहीं ।

उत्तर- ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल रचना समान होती है ,किन्तु कार्य भिन्न होते है ,समजात अंग कहलाते है । चूँकि तितली एवं चमगादड़ के पंखों के कार्य समान है (जैसे -उड़ना) परन्तु उनकी उत्पत्ति एवं मूल रचना भिन्न-भिन्न है । इसलिए ये समजात अंग नहीं है ।

प्रश्न-15. जीवाश्म क्या है । वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते है ।

अथवा

जीवाश्म से आप क्या समझते है । जीवाश्म की उम्र कैसे आँकी जाती है ।

उत्तर- जीवाश्म- प्राचीनकालीन जीवों के वे अवशेष जो भू-पटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं , जीवाश्म कहलाते है । इनकी आयु का निर्धारण रेडियोधर्मी पदार्थों की सहायता से किया जाता है । ये जीवाश्म जैव विकास के बारे में निम्नलिखित बाते दर्शाते है –

i. जीवों की ऐसी कौनसी प्रजातियाँ हैं जो कभी जीवित थी,परन्तु अब नहीं है ।

ii. यह पृथ्वी के अन्दर विभिन्न स्तर पर खुदाई करके निकाले जाते है । इससे पता चलता है कि पृथ्वी की सतह के निकट पाए जाने वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए है ।

iii. ऐसे जीवों के अवशेष जीवाश्म के रूप में मिले है ,जो एक ही वर्ग के कम एवं अधिक विकसित जीवों के बीच की कड़ी के जीवों का स्वरूप बताते है जैसे -आर्किओप्टेरिक्स । यह सरीसृपों और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है ।

सरीसृपों की भाँति आर्किओप्टेरिक्स में लंबी पूँछ, चोंच में दाँत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे फिर भी यह पक्षी ही था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए विकसित पंखों में रूपांतरित हो चुके थे । यह जीवाश्म स्पष्ट करता है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है अर्थात् जीवों का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है ।

प्रश्न-16. क्या कारण है कि आकृति ,आकार, रंग-रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य है ।

उत्तर- मानव में आकृति ,आकार, रंग-रूप आदि में भिन्नता का कारण भौगोलिक पर्यावरण के कारकों से इनके भौतिक लक्षणों में होने वाले परिवर्तन है । परन्तु भौगोलिक पर्यावरण के परिवर्तन का इनकी जैविक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए इनके शारीरिक अंगों में कोई परिवर्तन नहीं आता, परन्तु भौगोलिक परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों के कारण इनका आकार,आकृति, रंगरूप आदि में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देते है ,जबकि ये एक ही स्पीशीज होमो-सैपियन्स के सदस्य है ।

प्रश्न-17. विकास के आधार पर क्या आप बता सकते है कि जीवाणु ,मकड़ी,मछली तथा चिम्पैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है । अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए ।

उत्तर- विकास के आधार पर जीवाणु ,मकड़ी,मछली तथा चिम्पैंजी में चिम्पैंजी का शारीरिक अभिकल्प उत्तम है । चिम्पैंजी के शरीर की संरचना वातावरण में रहने के लिए एवं चलने हेतु पूर्ण अनुकूलित है । इसके साथ ही स्वर संकेत एवं सोच के लिए भी अनुकूलित है ।